Les Justes

Suzanne (Marseille) Davy

Année de nomination : 1969Date de naissance : //

Date de décès : 26/01/1999

Profession :

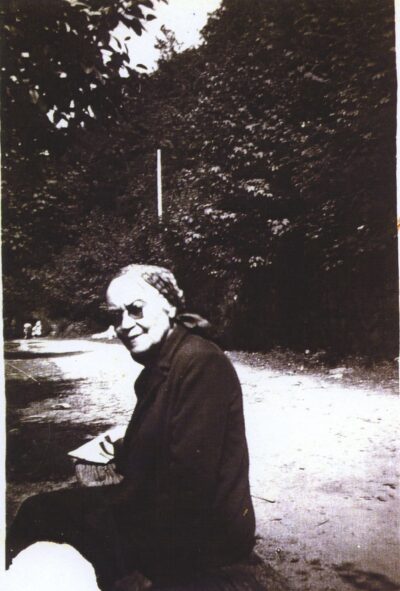

Angèle Marseille

Année de nomination : 1969Date de naissance : //

Date de décès : //

Profession :

Département : Paris

Région : Ile-de-France

Lieu de mémoire

Personnes sauvées

Cérémonies

L'histoire

Suzanne Davy

Lors de la grande rafle des Juifs de Paris les 16 et 17 juillet 1942, les quatre membres de la famille Tzesselsky, Maurice, son épouse Reizla, leur fille Paulette 14 ans et leur fils Jacob 9 ans sont arrêtés et internés au camp de Pithiviers. Cette opération s’inscrit dans la rafle dite du Rafle du Vélodrome d’Hiver : plus de 12 000 Juifs (femmes, hommes et enfants) sont arrêtés à Paris les 16 et 17 juillet 1942. Ils sont libérés le 2 août 1942 grâce à l’intervention de l’école juive ORT France, rue Georges-Lardennois dans le XIXᵉ arrondissement de Paris, où est employé Maurice Tzesselsky. L’ORT, créée au début du XXᵉ siècle, joue un rôle notable dans la formation professionnelle des Juifs et, durant l’Occupation, ses locaux et réseaux participent à des actions de secours. Quand ils rentrent chez eux, au 56 avenue Jean-Jaurès dans le XIXème, seulement deux personnes parmi les trente familles de l’immeuble sont présentes pour leur offrir un peu de réconfort et de la nourriture : Angèle Marseille et sa fille Suzanne. Elles sont de religion catholique, membres de l’église antoiniste.

Quelques mois plus tard, le 19 mars 1943, une employée de l’école ORT avertit les Tzesselsky que leurs noms figurent à nouveau sur la liste des Juifs devant être arrêtés cette nuit-là. Il est pourtant trop tard pour qu’ils puissent s’enfuir ou trouver une cachette. Apprenant la situation, Suzanne propose à ses voisins de passer la nuit dans l’appartement qu’elle occupe avec sa mère. Après quelques hésitations, ils viennent, à minuit, s’installer chez les deux femmes. Deux heures plus tard, la police se présente à leur domicile. La concierge, qui ignore où ils sont partis, déclare qu’ils ont quitté l’appartement sans laisser d’adresse.

Le lendemain, Suzanne part pour Vincennes où elle loue un appartement à son nom, afin d’y loger la famille sous une fausse identité. Cependant, comme il serait trop dangereux de faire déménager les fugitifs vers ce nouvel appartement, surtout sans papiers falsifiés, Suzanne et sa mère continuent d’héberger leurs voisins juifs dans la plus grande discrétion jusqu’à la Libération, soit environ 18 mois, aidées toutefois par deux autres familles de l’immeuble et la concierge. Le problème essentiel concerne les enfants, qu’il est difficile de garder si longtemps enfermés dans une petite pièce. Suzanne contacte alors une organisation juive clandestine qui trouve deux cachettes distinctes pour eux. Le jour du départ, Suzanne convainc la concierge – moyennant finances – de couper l’électricité dans l’immeuble afin que personne ne voie descendre les enfants dans l’escalier. Un peu plus tard, ces derniers, prétendant être des orphelins chrétiens, arrivent dans un village isolé près de Dormans dans la Marne. Suzanne fait de grands efforts pour aller les visiter : trois heures de train puis à pied sept à huit kilomètres entre la gare et le village. Elle se présente comme une parente des enfants, leur apportant des cadeaux.

Pendant ce temps, la situation à Paris devient de plus en plus difficile en raison des bombardements alliés. Suzanne et sa mère refusent néanmoins de descendre dans les abris anti-aériens pour ne pas abandonner leurs amis. Les Tzesselsky n’ont plus de cartes d’alimentation et les deux femmes partagent avec eux leurs maigres rations ; elles subviendront à leurs besoins et tenteront de leur remonter le moral. Un jour, les Allemands arrêtent un Français accusé de cacher des Juifs chez lui : pour le punir, ils le placent tout nu dans une cuve de chaux vive. Horrifiés par cette nouvelle, les réfugiés cherchent à partir pour ne pas mettre en danger leurs généreuses protectrices. Elles refusent avec véhémence, déclarant aux Tzesselsky qu’ils vivront ou mourront ensemble.

À la Libération, les Tzesselsky veulent remercier celles qui les ont sauvés, mais malgré leur situation financière précaire, les deux femmes refusent toute compensation. Après la guerre, la famille Tzesselsky s’installe en Israël, mais reste en contact avec ses amies Angèle et Suzanne.

Le 29 avril 1969, Yad Vashem – Institut international pour la Mémoire de la Shoah décerne à Suzanne Davy et à sa mère Angèle Marseille, le titre de Juste parmi les Nations.

Cérémonie de remise de médaille à Yad Vashem

Angèle Marseille